1 мультиплексор

Мультиплексоры – штука, кажущаяся простой на первый взгляд. Учебники описывают различные типы, принципы работы, но реальная практика часто оказывается гораздо сложнее. Например, многие начинающие инженеры рассматривают их как просто 'объединители' каналов. Да, это верно в общих чертах, но забывают о важных нюансах – потерях сигнала, необходимости синхронизации и, конечно, о влиянии различных алгоритмов модуляции на конечную производительность системы. Я не буду вдаваться в теорию, а поделюсь тем, что повидал и узнал за годы работы. И, пожалуй, сразу скажу – идеального решения нет, всегда приходится искать компромиссы.

Типы мультиплексоров: обзор и выбор

Первый вопрос, конечно, – какой тип мультиплексора подходит для конкретной задачи. Классифицировать их можно по разным признакам: по принципу работы (временной, частотный, кодовый), по типу интерфейсов (TDM, FDM, CDM) и по количеству каналов. TDM (Time Division Multiplexing) – деление времени, простой и понятный, но чувствительный к задержкам и требующий точной синхронизации. FDM (Frequency Division Multiplexing) – деление частоты, удобен для аналоговых сигналов, но требует широкой полосы пропускания. CDM (Code Division Multiplexing) – кодовое разделение, наиболее сложный, но и наиболее эффективный с точки зрения использования полосы.

В нашей компании (ООО Чэнду Чжэньсинь Технология) мы часто сталкиваемся с необходимостью выбора между различными типами. Например, при разработке систем связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), где важен минимальный вес и энергопотребление, мы предпочитаем использовать CDM-мультиплексоры. Но это требует более сложной разработки и настройки. И вот тут начинается самое интересное – не всегда технически 'лучший' вариант оказывается экономически целесообразным.

Иногда, наоборот, выбор кажется очевидным. Например, для простых систем, где каналов немного и требования к задержкам невысоки, вполне достаточно использовать TDM. В таких случаях, часто можно сэкономить на стоимости оборудования и упростить систему. Но даже в этом случае, необходимо тщательно просчитывать все параметры – чтобы не получить нежелательные потери сигнала или перегрузку канала.

Практические сложности: синхронизация и помехи

Переход от теории к практике всегда связан с трудностями. Одной из самых распространенных проблем является синхронизация. Мультиплексор должен корректно распределять каналы между приемниками, и если синхронизация нарушена, то данные будут потеряны. Это особенно актуально для систем, где каналы имеют разные задержки или где сигнал подвержен искажениям. Мы один раз столкнулись с проблемой, когда при использовании TDM-мультиплексора, небольшие колебания в работе генераторов сигналов приводили к искажению данных. Пришлось внедрять систему самосинхронизации, что, конечно, усложнило архитектуру системы.

Еще одна проблема – помехи. В реальных условиях, сигнал всегда подвержен помехам, и мультиплексор должен быть устойчив к ним. Необходимо учитывать различные типы помех – электромагнитные, термоэлектрические, импульсные – и принимать меры для их подавления. В некоторых случаях, это может потребовать использования специальных фильтров или экранирования. Мы часто рекомендуем проводить тестирование мультиплексоров в условиях, максимально приближенных к реальным, чтобы выявить и устранить возможные проблемы.

Сложный момент - когерентная синхронизация, особенно если работаешь с высокоскоростными цифровыми сигналами. Даже небольшие отклонения в фазе могут привести к значительным потерям данных. Правильная настройка схемы синхронизации и использование качественного оборудования – залог стабильной работы системы. Мы используем различные методы для контроля и коррекции фазы, в зависимости от конкретной задачи.

Реальные примеры из практики: успехи и неудачи

При реализации системы передачи данных для системы автоматического управления производством, мы столкнулись с проблемой перегрузки канала. Изначально мы решили использовать FDM-мультиплексор, но оказалось, что полосы пропускания недостаточно для всех каналов. Пришлось переходить на CDM, что потребовало значительной переработки программного обеспечения. Но в итоге, нам удалось решить проблему и добиться желаемой производительности.

Были и неудачные эксперименты. Однажды, мы попытались использовать дешевый мультиплексор для передачи данных по оптоволокну. Оказалось, что он не соответствует заявленным характеристикам и не обеспечивает требуемой надежности. Потеря данных приводила к сбоям в работе системы и требовала постоянного вмешательства оператора. Это был горький опыт, который научил нас тщательно выбирать оборудование и не экономить на качестве.

В одном проекте мы использовали мультиплексор для комбинирования данных с нескольких датчиков, расположенных в труднодоступных местах. Мы выбрали систему с возможностью удаленной конфигурации и мониторинга. Это позволило нам быстро реагировать на возможные проблемы и избежать дорогостоящих простоев. Особенно важна была возможность калибровки, так как условия работы датчиков были очень специфическими.

Будущее мультиплексирования: тенденции и перспективы

Технологии мультиплексирования постоянно развиваются. Появляются новые методы модуляции, более эффективные алгоритмы синхронизации и более компактные устройства. Одной из перспективных тенденций является использование цифровых мультиплексоров, которые позволяют реализовать сложные алгоритмы обработки данных и динамически перенастраивать каналы. Мы сейчас активно изучаем возможности использования этих технологий для повышения эффективности наших систем связи.

Кроме того, растет спрос на мультиплексоры, которые поддерживают работу с большим количеством каналов и высокой скоростью передачи данных. Это связано с развитием новых приложений, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и интернет вещей. Интеграция с облачными платформами и использование адаптивных протоколов также становятся все более актуальными.

Не стоит забывать и о миниатюризации. Все большее значение приобретают компактные мультиплексоры, которые можно использовать в портативных устройствах и беспроводных системах связи. Разработка энергоэффективных мультиплексоров также является важной задачей, особенно для систем, работающих от батарей.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

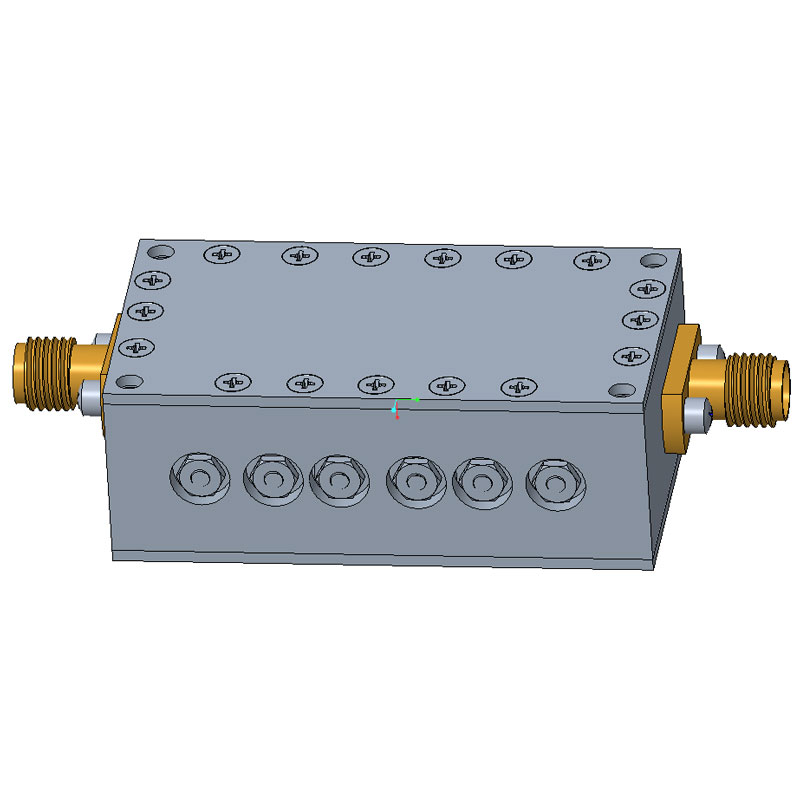

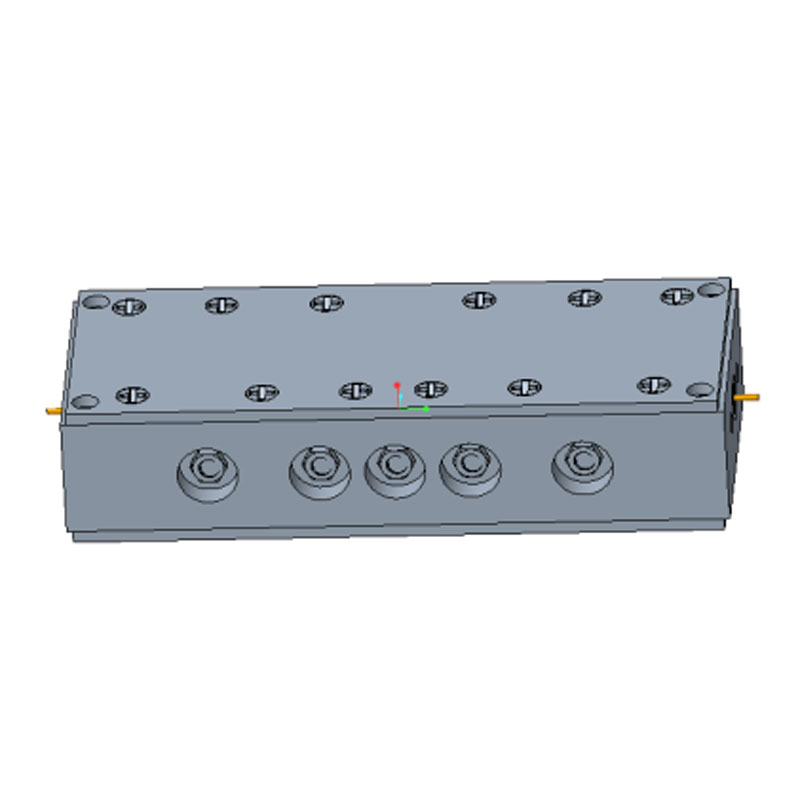

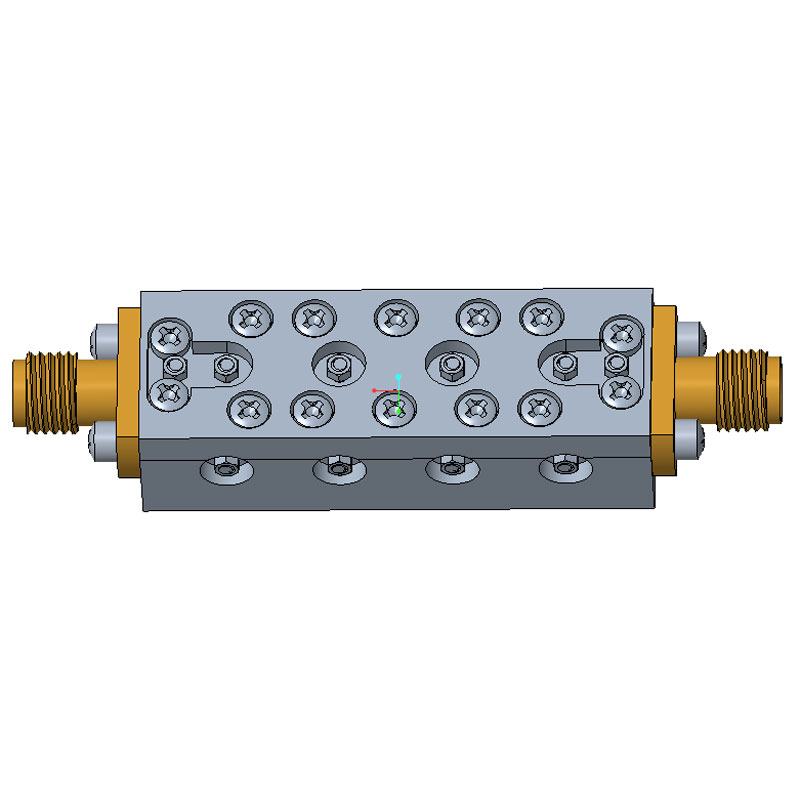

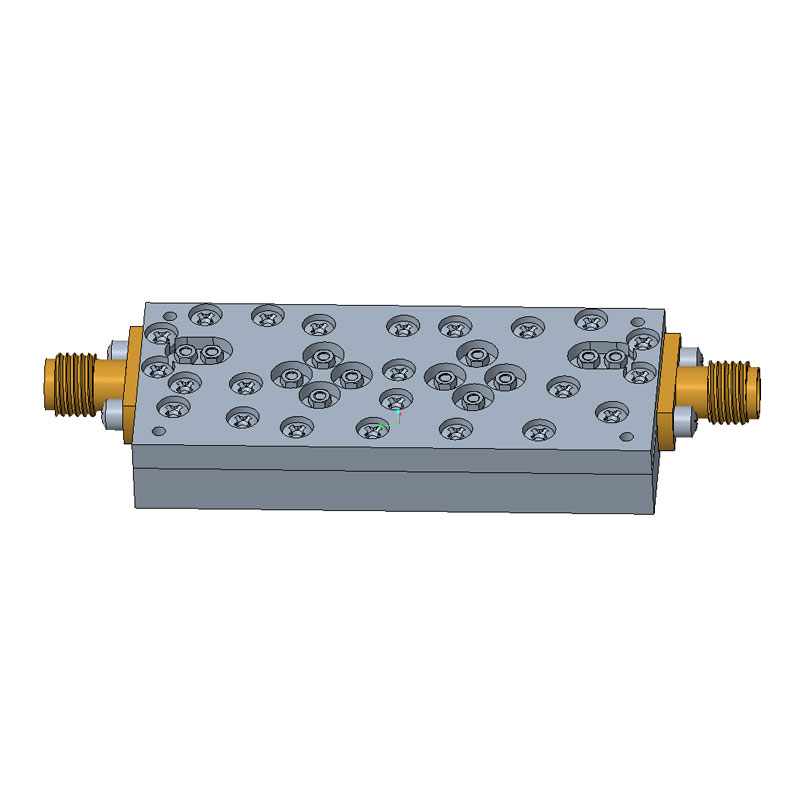

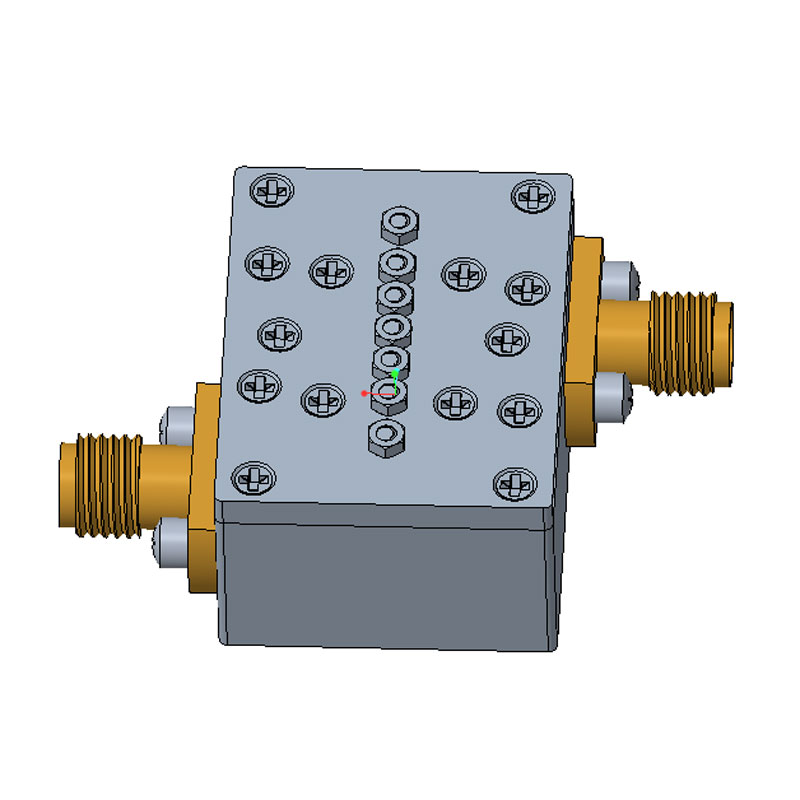

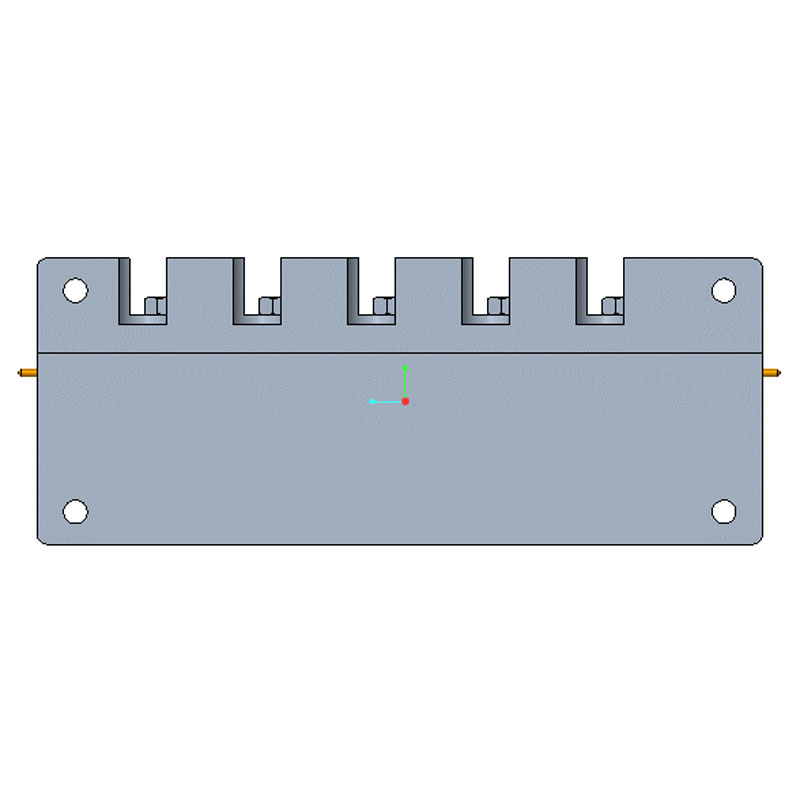

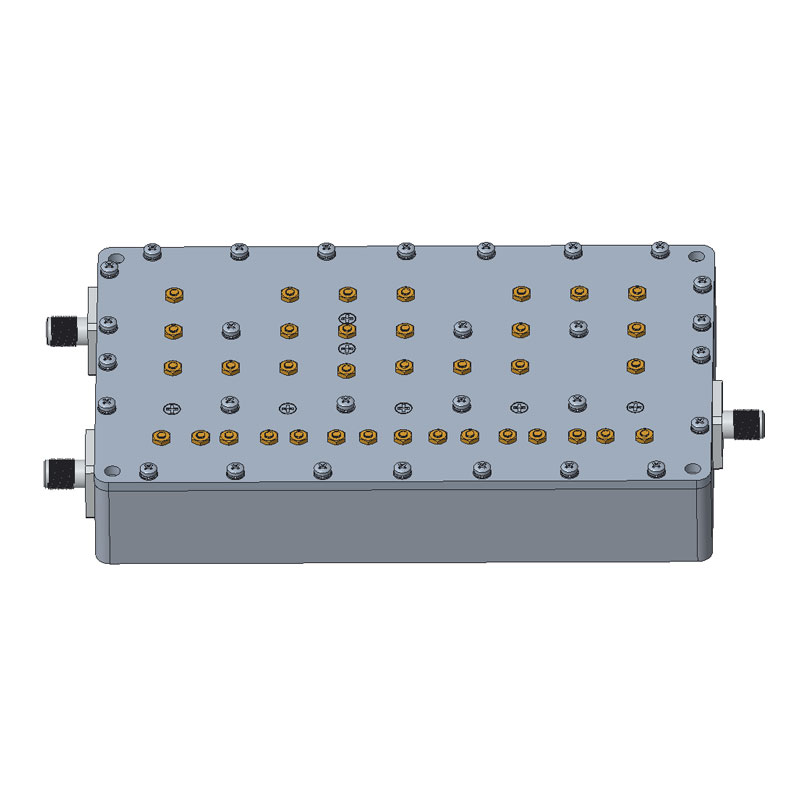

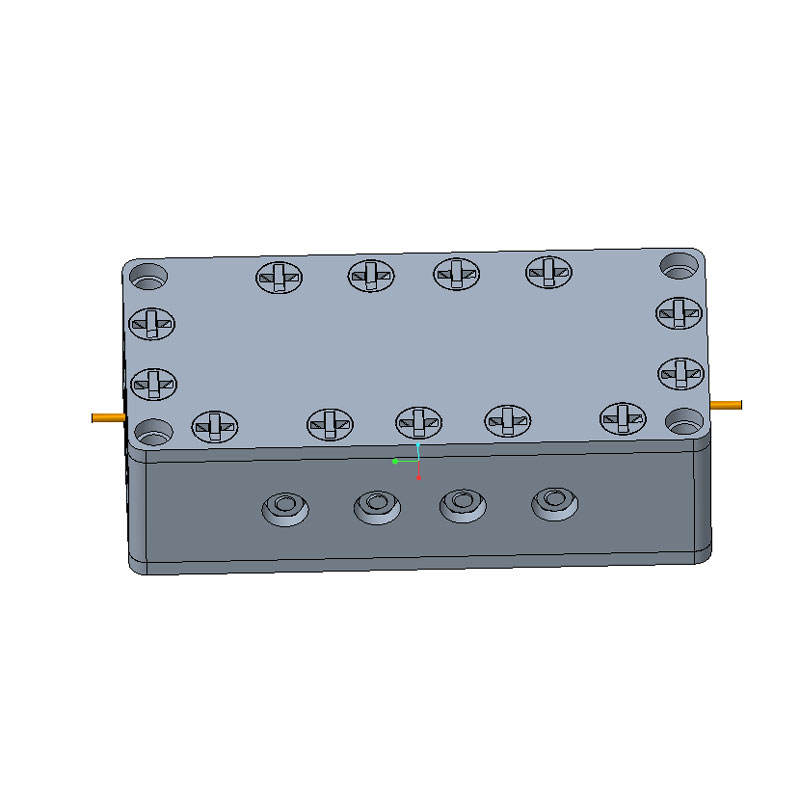

Полостные фильтры MCB20G-10M-6359

Полостные фильтры MCB20G-10M-6359 -

Полостные фильтры MCB2.4-4G-2937V2

Полостные фильтры MCB2.4-4G-2937V2 -

Полосно-заграждающие фильтры MSF6.4-6.7G-2620

Полосно-заграждающие фильтры MSF6.4-6.7G-2620 -

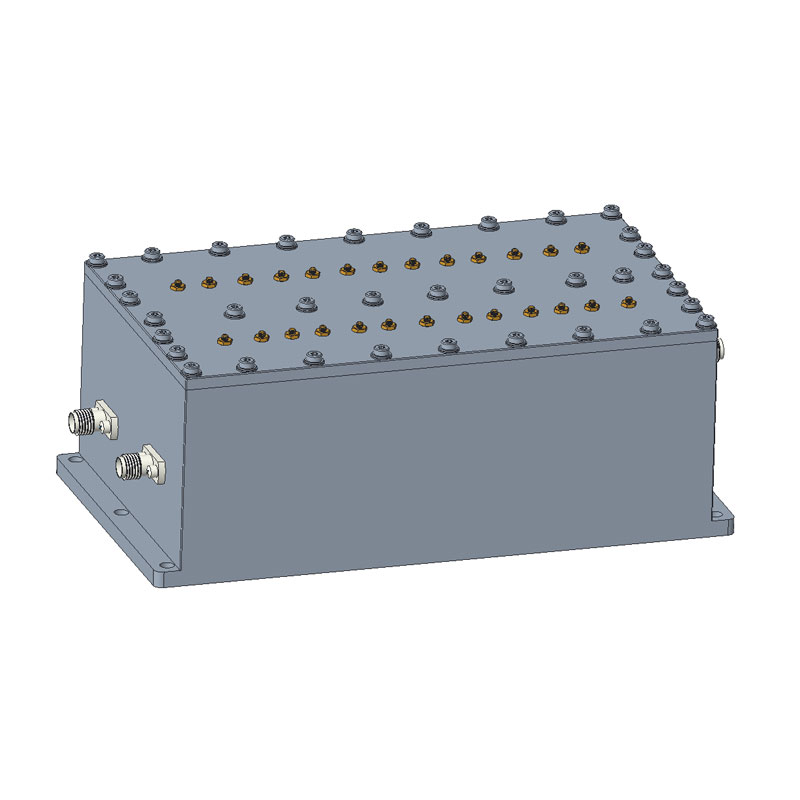

Двухрежимные полостные фильтры MCB28G-2864

Двухрежимные полостные фильтры MCB28G-2864 -

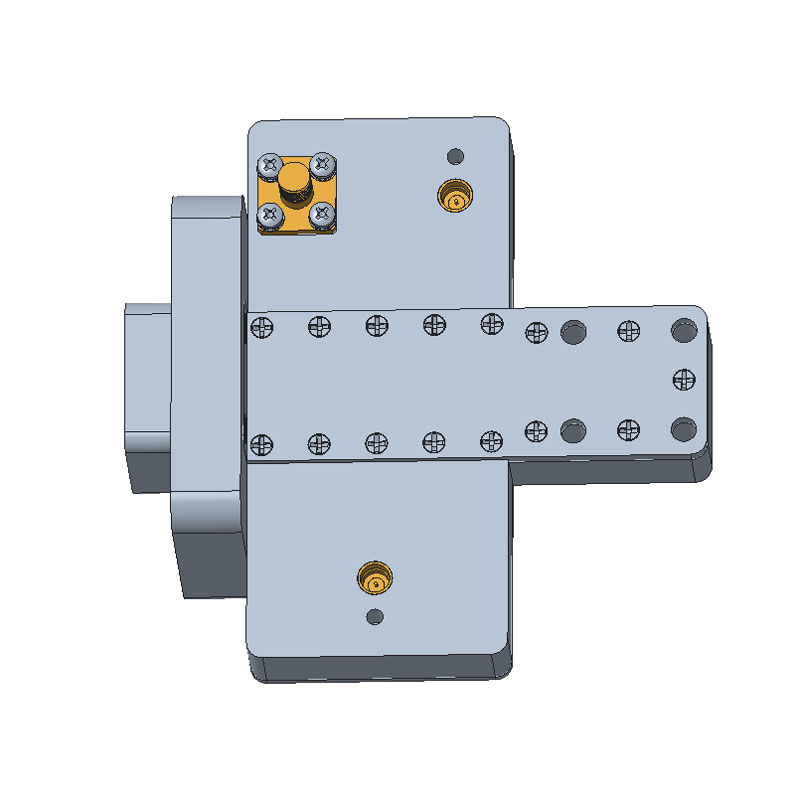

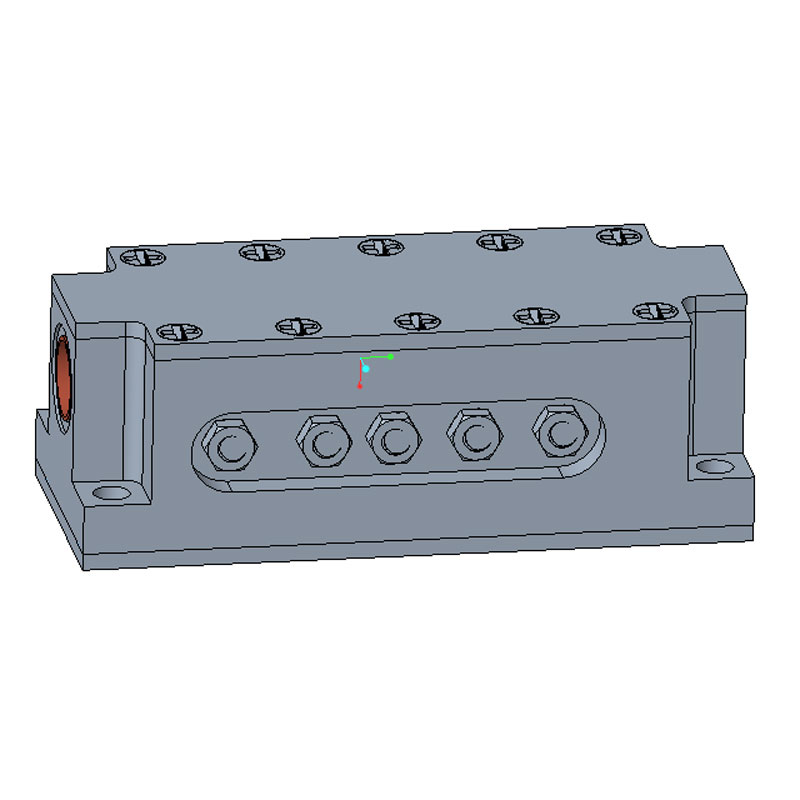

Сборный волноводный ответвитель MCP27-31G-3209

Сборный волноводный ответвитель MCP27-31G-3209 -

Полостные фильтры MCB5-5.35G-3738

Полостные фильтры MCB5-5.35G-3738 -

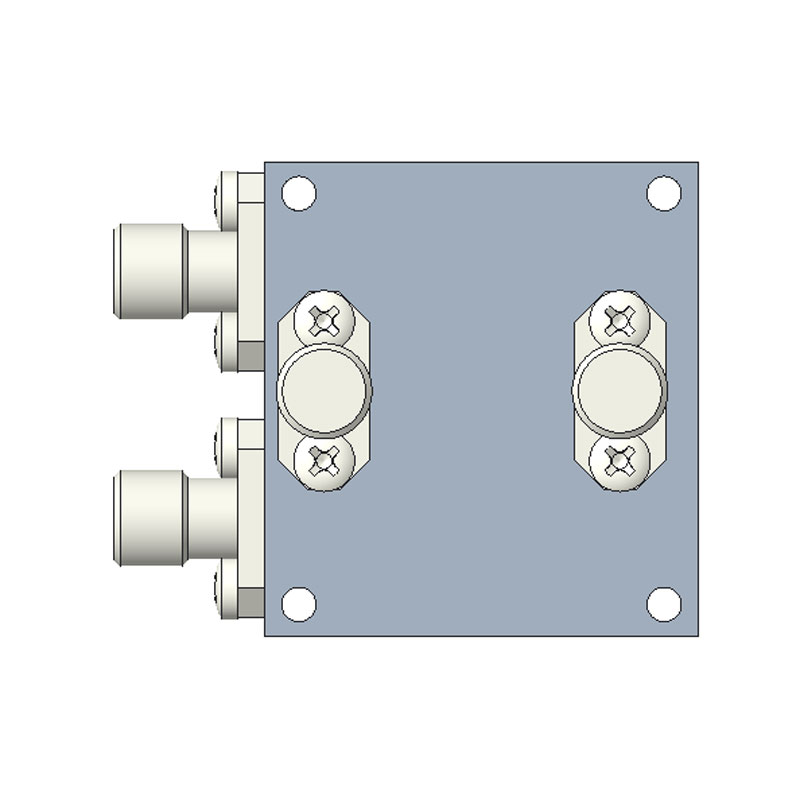

Широкополосные дуплексеры без перекрестной связи с самообнулением

Широкополосные дуплексеры без перекрестной связи с самообнулением -

Трехчастотный умножитель-делитель высокочастотных гармоник MDP102030GK-1143

Трехчастотный умножитель-делитель высокочастотных гармоник MDP102030GK-1143 -

Полостные фильтры MCB3G-2000M-6098

Полостные фильтры MCB3G-2000M-6098 -

Полосно-заграждающие фильтры MSF23.2G-6292

Полосно-заграждающие фильтры MSF23.2G-6292 -

Дуплексер полостный MDP4.55-4.8G-5-5.35G-3066

Дуплексер полостный MDP4.55-4.8G-5-5.35G-3066 -

Полостные фильтры MCB4.062G-35M-3029

Полостные фильтры MCB4.062G-35M-3029

Связанный поиск

Связанный поиск- Дешевые производители dcdc

- Ведущий покупатель комбинационных узлов в китае

- Оптовые серверные блоки питания

- Ведущие страны поиска поставщиков lc фильтров в китае

- Основные покупатели oem высоковольтных цап

- Ведущий покупатель высококачественных матриц с полной коммутацией 1.2 ггц 4*4

- Ведущая страна по производству высококачественных полостных диплексеров

- Лучшие покупатели отличных источников питания

- Лучшие страны для двойных фильтров

- Dwdm мультиплексор производители в китае